Gama Casino завоевывает первые места во всех рейтингах онлайн казино. На сегодняшний день Гама Казино официальный сайт предлагает своим любимым игрокам свыше 3000 лицензионных игровых автоматов как на реальные деньги, так и бесплатно в демо-режиме.

| 👍 Бренд казино | Gama Casino |

| 💫 Дата запуска | 2023 год |

| 👌 Лицензия | Кюрасао |

| ✅ Доступ РФ | Предоставлен |

Существует два варианта развития игры в Гамма Казино:

- Вы регистрируйтесь, пополняете баланс через любую удобную платежную систему и играете на деньги.

- Вы заходите на сайт Gama Casino зеркало, запускаете любой игровой автомат в демо режиме и играете бесплатно.

В случае второго варианта, вы не сможете вывести свой выигрыш, поэтому мы рекомендуем зарегистрироваться в казино и начать игру на реальные деньги в топовых слотах, прямо сейчас.

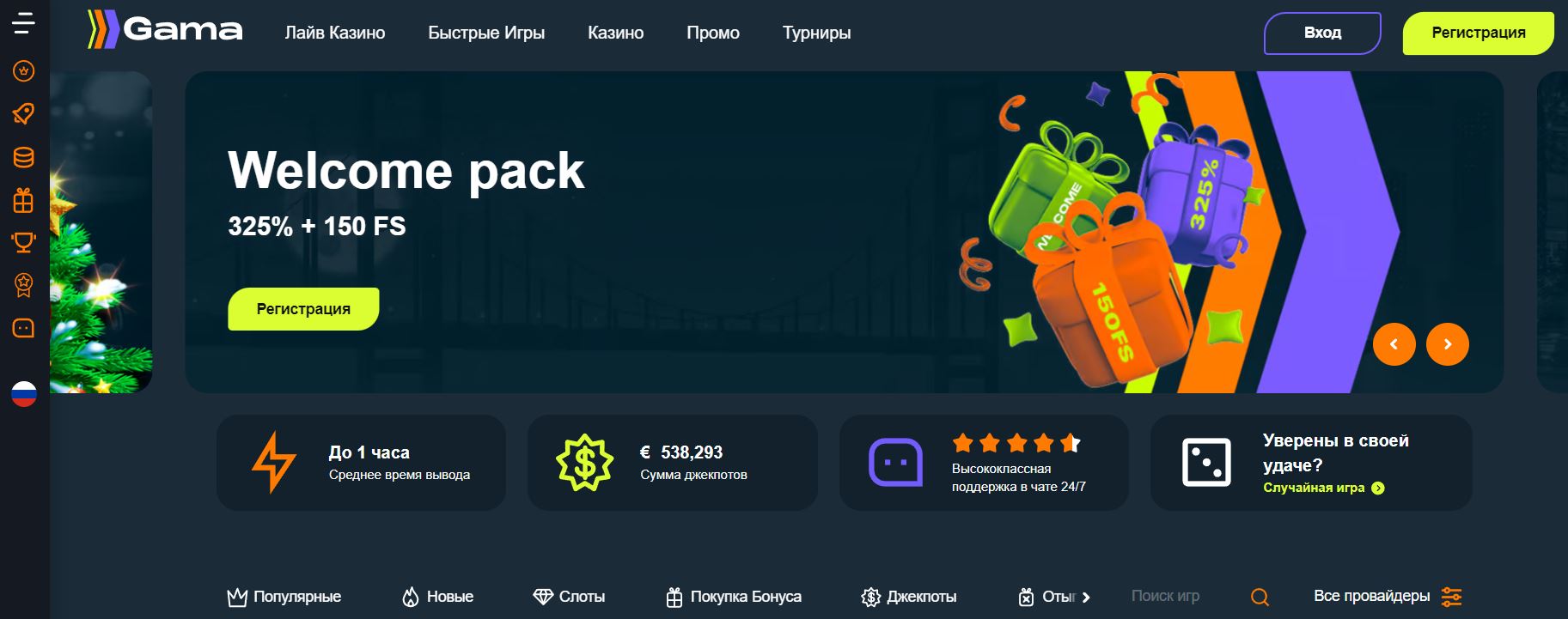

Gama Casino официальный сайт был представлен игрокам во втором квартале 2023 год и по сей день радует интересными турнирами и выгодными бонусами. На тематических площадках можно встретить тысячи положительных отзывов от довольных игроков.

Gama Casino зеркало для входа

На текущий момент домен gama.casino зеркало может быть недоступен в России. Связанно это с тем что интернет-провайдеры блокируют доступ по требованию законодательства. Для опытных игроков это не проблема, ведь можно использовать Gama Casino зеркало для того чтобы войти на игровую площадку. Если вы не знаете как найти ссылку на Гамма казино зеркало, то вот простая инструкция:

- Перейлите в поисковую систему Google.

- Введите запрос «зеркало гама казино».

- Выберите любой сайт для входа.

А еще проще всего воспользоваться нашим сайтом, на этой странице достаточно нажать кнопку «Вход» чтобы попасть на игровой портал.

Гама Казино регистрация на сайте

Раннее мы уже обсуждали что, для того чтобы играть на реальные деньги и получать выигрыши, нужно создать аккаунт. Gama Casino регистрация это не сложный процесс. Используйте зеркало чтобы войти на сайт Гама и после этого нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

После появления формы регистрации, вам остается заполнить обязательные поля: почта, телефон, пароль, валюта и после этого вы сможете завершить процесс и выполнить вход в Gama Casino.

После регистрации вам станут доступны такие функции как:

- Пополнение баланса без комиссий;

- Игровые автоматы на реальные деньги;

- Турниры Gama Casino с денежными призами;

- Игры с живыми диллерами и прямой трансляцией;

- Получение бонусов за участие в акциях и др.

Служба поддержки Gama Casino

Служба поддержки это неотъемленная часть любого виртуального заведения, такого как казино. В Gama Casino служба поддержки (саппорт) работает круглосуточно, без выходных. Вы можете задать любой вопрос менеджеру прямо через онлайн-чат на главной странице казино. Чтобы вам долго не пришлось искать кнопку чата - она всегда находится в правом нижнем углу.

Настоятельно рекомендуем вам обращаться только по важным вопросам, чтобы не отнимать время у консультанта. Так как другие игроки тоже могут нуждаться в поддержке и ждут своей очереди на ответ.